“孩子刚确诊时,我满心都是绝望,只觉命运如此不公,孩子一出生就好像被无情地设定了倒计时,看不到希望。”深深的妈妈微微低头,每个字都像是从心底深处硬挤出来的。

深深是一位9岁杜氏肌营养不良(DMD)患儿。自孩子确诊以来,全家便不知疲倦地担负起照顾孩子、维持家庭生计的双重压力。白天,妈妈是操持家务的能手,珍惜每一刻陪伴孩子的时光。夜晚,则是患者群内点亮他人的微光,耐心细致地分享孩子的用药情况,只为给其他困境中的家庭传递一份力量与温暖。

四十二岁那年,深深的妈妈迎来了生命中的奇迹,一个期待已久的小生命。在高龄产妇的种种风险下,她和丈夫满怀期待地迎接了这个新生命的到来。“当时还想着这个小孩是天赐的,”深深的妈妈回忆道,眼中闪烁着光芒,“但我觉得‘天赐’这个名字责任太大,后来就给他取了个小名叫‘深深’。”

深深的到来,给这个家庭带来了无尽的喜悦。怀孕期间,妈妈做了所有能做的检查,包括基因检测,一切都显示正常。新生儿黄疸是唯一的小插曲,住院半个月后,便健康地回到了家。他一岁三个月学会走路,说话清晰,模样可爱,全家人对他的未来充满了期望。

然而,随着深深进入幼儿园,一些细微的异常开始悄然浮现。当其他孩子像小鹿般轻松跳跃时,深深却始终跳不起来;当同伴们如风般跑远,他总是慢半拍地跟在后面。一次,深深因为跑不赢同学急得直哭:“别人都不等我!”那一刻,妈妈心里“咯噔”一声,虽有猜疑但仍压下不安,安慰自己:“可能只是发育慢些,再大一点就好了。”

直到园内安排体检,一张肌酸激酶指标两万多的报告单,像一块巨石砸进了平静的湖面。家人这才惊觉,那些被忽略的“慢半拍”,或许并非偶然。

接下来的诊断之路,漫长得像一场没有尽头的跋涉。从家附近的医院到省城,再到上海、北京,每一次抽血、每一次检查,都像在等待命运的宣判。妈妈记得,在妇幼保健院,当她把深深走路、爬起的视频递给医生时,对方只看了一眼便轻声说:“这孩子,应该是杜氏肌营养不良(DMD)。如果不放心,可以去其他大医院再查查。”

那一刻,全家人愣在原地,谁也没敢接话,仿佛只要不承认,这个结果就不算数。

最终,在上海的一家儿童医院,肌肉活检的报告单彻底撕碎了最后一丝侥幸。医生指着报告上的“DMD基因突变”解释:“这个病会逐步剥夺孩子的运动能力,先是无法奔跑,再是难以站立,最后连呼吸都会变得困难。”现有的治疗能延缓进程,却无法逆转结局。

“我当时真的很绝望。”妈妈哽咽着,“听到诊断的那一刻,我就在医院里哭了起来,根本停不下来。”

确诊后,深深的父母没有选择向命运妥协。他们像抓住最后一根稻草般,四处打听治疗方法,托亲戚问医生、在网上找案例、加入病友群。她慢慢发现,原来,这个被称作“孤儿病”的群体里,藏着众多像他们一样在黑暗中摸索的家庭。逐渐,大家开始在群内熟络起来。有人分享最新的基因治疗资讯,有人请教怎么用药最合适,还有人会分享自己照料孩子的心得体会。深深的妈妈也参与其中,因为她深知,彼此的每一次分享,都可能成为另一个家庭少走弯路的参考,或是绝望时刻里,支撑他们努力向前的最大动力。

但治疗的每一步,都像在走钢丝。

最初用激素时,深深的体重迅速增加,脸圆的像满月,身高却停滞不前。胃痛、情绪波动等副作用也接踵而至。“那时候我真的茫然无措,我甚至有些后悔...”深深妈妈回忆道。

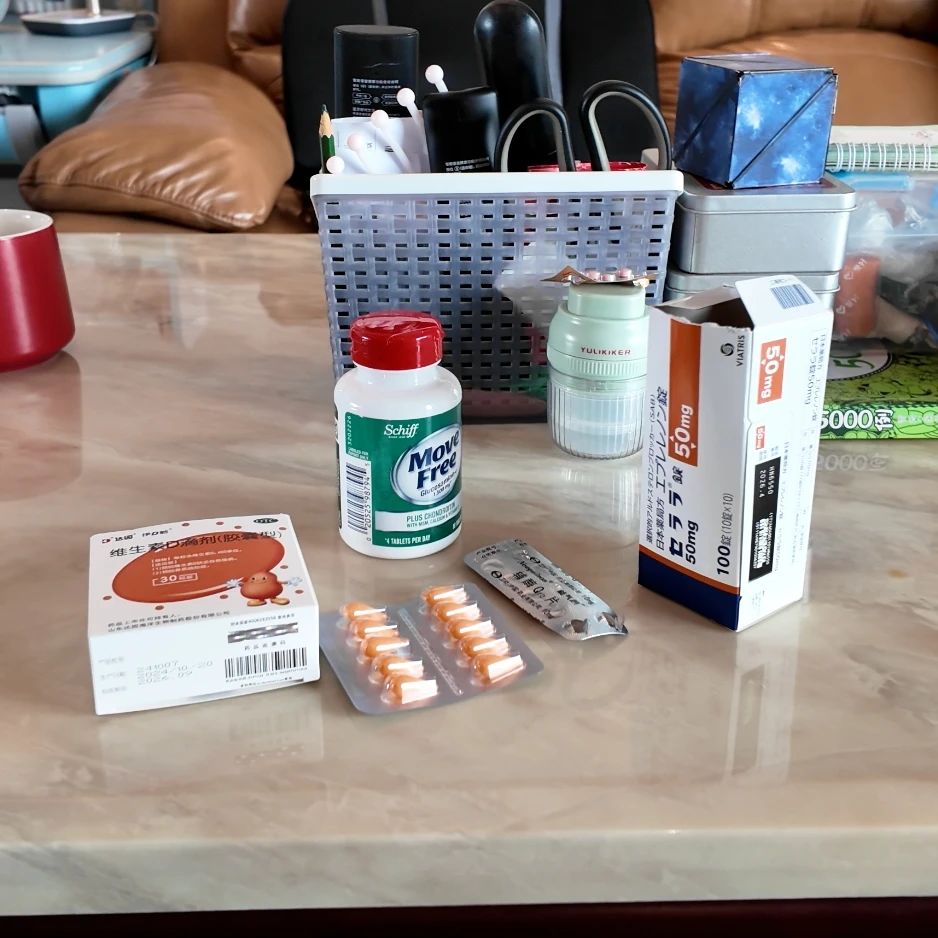

转折发生在2024年6月,他们决定给深深换药,改用更温和的伐莫洛龙口服混悬液。这种药像牛奶一样乳白,每瓶100毫升,按照深深的体重,每次要精准抽取4.3毫升服用。由于激素剂量必须随体重调整,他们时刻关注着孩子的身体变化,一点都不敢马虎。

可药费像一座无形的大山,压在全家人的身上。一瓶药22480元,一个季度4瓶,光这一项每年就要30多万。再加上钙片、护心药、康复训练等,家庭开销就像无底洞,怎么堵都堵不住。为了多挣点钱,爸爸常年在外打工,几年都没回过家。可即便夫妻俩拼尽全力,每月2万多的收入,在药费面前仍是杯水车薪。

“自己的孩子,我肯定要拼命管。”妈妈的声音依然坚定,但现实却常让她感到无力。她曾尝试去申请地方的救助补贴,可对方一看到他们的工资单,便会直接婉拒。“太不公平了,”她苦涩地说,“难道非要我们全家放弃工作,才能换来帮助么?可即便如此,能拿到的补助也远远不够。”

这样的困境,像一道无形的墙,将无数罕见病家庭困在原地。

深深的妈妈希望可以有更多人听见他们的声音,一起推动医保、救助等政策的改善。“我们不需要同情,只希望把罕见病的药,从‘天价’变成‘能负担’。”她低声说道。

除了钱,心上的疤更难愈合。深深曾因走路不稳被同学嘲笑,回家委屈地抱怨:“他们学我走路,说我像只小鸭子!”妈妈则始终安慰:“每个人都是不同的,就像公园里的花朵,各有千姿百态,你要找到属于自己的绽放方式。”如今,深深渐渐学会了接纳自己,甚至会主动帮助身边的人,他的朋友也越来越多。

日子依然在倒计时中流淌,但妈妈不再数着秒过。“以前,我总担心孩子的未来,害怕他受苦,”妈妈的目光追随着窗前玩耍的深深,“但现在我终于明白,生命的意义不在于长短,而在于是否真正活过。只要深深能像此刻这样快乐,便是命运给予我们最深的安慰了。”

未来的路依然模糊,像雾中的远山。但深深知道,妈妈的手机里存着全国病友的联系方式,爸爸的工资卡永远会优先支付药费,而他自己,也将慢慢学会用轮椅丈量更远的世界。

所有的努力,都成了这个家庭最珍贵的记忆。它们不会发光,却像种子一样埋在土里,等着某一天,破土而出,迎来新的春天。

杜氏肌营养不良(DMD)杜氏肌营养不良(Duchenne Muscular Dystrophy, DMD)是由位于Xp21.2区域的DMD基因致病性变异导致的一组累及骨骼肌和(或)心肌的X-连锁隐性遗传病。DMD基因变异导致特征性抗肌萎缩蛋白(dystrophin)表达缺失或功能异常,破坏肌细胞膜稳定性,致使钙离子内流,肌纤维坏死。

依据病情进展,DMD可分为以下五期:症状前期(0–3岁),多数患者出现运动发育迟缓伴肌酸激酶(CK)升高,推荐新生儿筛查;早期可独走期(3–7岁),患者出现肢体无力的症状,90%患者伴有腓肠肌假性肥大及高尔征阳性等体征;晚期可独走期(7–12岁)的中位年龄为9.3岁,患者病情进展加速;早期不可独走期(13–18岁),患者丧失行走能力伴呼吸功能恶化、脊柱侧凸;晚期不可独走期,患者因扩张型心肌病及呼吸衰竭需机械通气,心脏磁共振显示72%心肌纤维化。当前标准治疗下患者中位生存期达28.7岁(较未治延长>10年),中国区域研究显示规范治疗者生存期为24.8–27.9岁。

目前,DMD 尚无根治方法,传统治疗主要依赖糖皮质激素延缓病情进展,但长期使用会带来骨质疏松、肥胖、血糖升高等副作用,导致约半数患者减量或停药。

首个也是唯一在中国内地获批杜氏肌营养不良适应症的治疗药物伐莫洛龙口服混悬液(俗称温和激素)已上市,其与糖皮质激素结合的受体相同但改变了其下游活性,和传统皮质类固醇药物治疗相比不仅疗效相当而且在维持正常骨代谢、骨密度和生长方面更具有重要的临床安全性优势,使长期足量规范治疗成为可能。