导语

2025年7月12-13日,蔻德罕见病中心与瑞鸥公益基金会在杭州联合主办患者社群推动药物研发赋能会暨全国罕见病患者组织网络年会。

会议以 “患者社群推动自救式药物研发” 为核心,形式与内容有新突破。围绕药物研发全流程设四大主题分享,邀多领域专家参与,通过四个工作坊促进患者与专家深度交流,旨在解决各阶段核心问题,沉淀经验、形成共识、助力行动。

此次赋能会吸引66个疾病的120位代表,含39个患者组织代表。会上特设 “微光博物馆”,参会者的信物成为情感桥梁与对话媒介,传递个体故事的温度与力量。

林念炜

《疾病细胞模型在药物开发中的应用》

瑞鸥公益基金会首席科学官林念炜博士分享主题为《疾病细胞模型在药物开发中的应用》。

主要涉及药物靶点验证、靶点到先导、化合物筛选到化合物优化和临床前毒理研究等方面。此外,干细胞类器官3D方面的细胞模型在疾病机制研究、高通量药物筛选基因和细胞治疗、药物毒理研究中都有广泛的应用。

体外疾病细胞模型在体外可以模拟疾病的发生,细胞相对较易得到,成本较低,周期较快。常见的除了商业化的细胞系之外,跟病人比较相关的有两种类型。第一种原代细胞是从病人的组织和器官里面直接分离出来的,最接近人体内部环境。现在在罕见病药物研发里面较常见的是皮肤的成纤维细胞,这种来源的细胞是研究致病机理和药物毒理的好工具。

神经元细胞涉及到另外一种细胞来源,2006年,日本科学家山中伸弥发现人成熟的体细胞可以通过人为干预过表达四种不同的蛋白,把人的体细胞重编程到类似胚胎干细胞的状态,这种细胞叫作iPSC诱导多能干细胞,该技术使得山中伸弥得了2012年的诺贝尔奖。

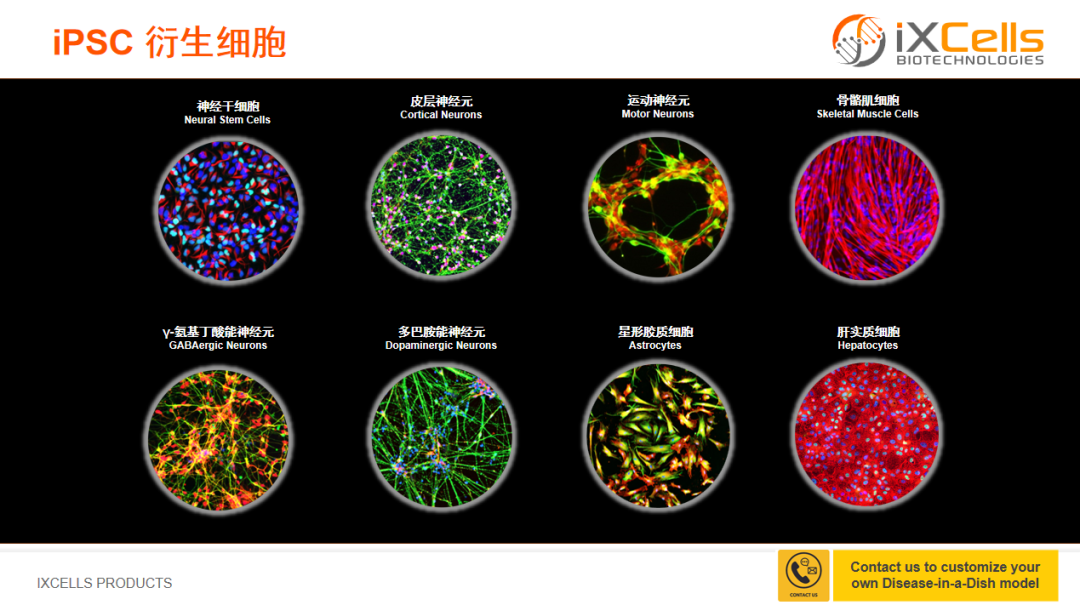

科学家有无限来源的原始细胞不停分化成不同种类的细胞,在研究很多神经发育的疾病时,可以用病人的血重编程iPSC再诱导成神经元,在两三个月的时间内得到患者的神经元在体外进行一些基因的操作,去了解这个病到底是缺失了这个基因还是这个基因造成了毒性,这就叫机制研究,同时也可以用这些细胞系进行药物筛查。iPSC衍生细胞很多都是神经类的细胞,也可以诱导成骨骼肌细胞或者肝脏的细胞。

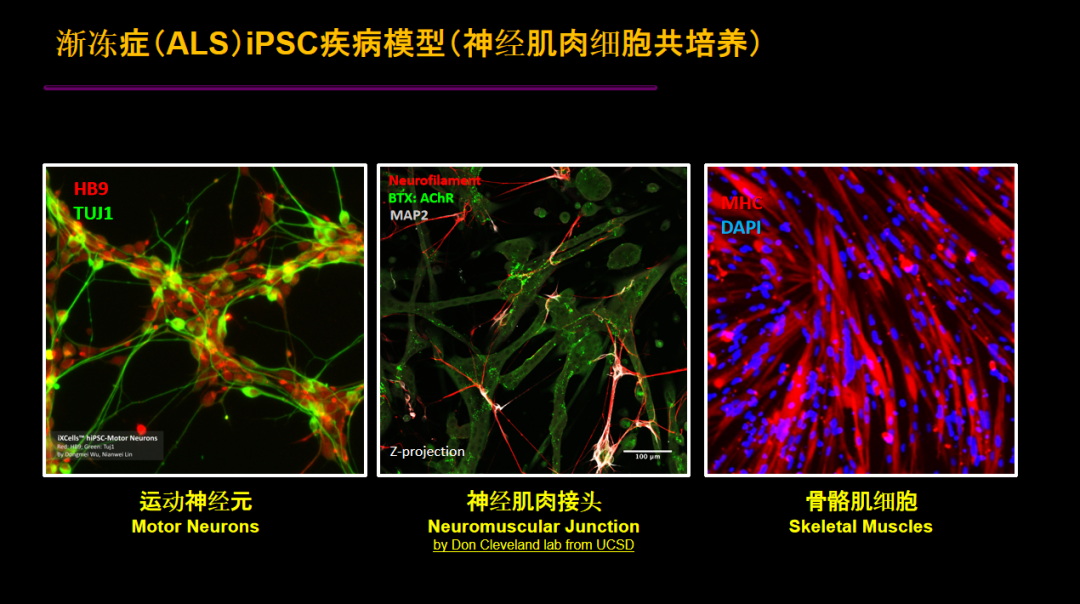

关于疾病模型的几种细胞系一般流程是在体外,确定药物研发的方案之后第一件事情就是细胞系的构建。用体外的皮肤层纤维细胞或iPSC来生成神经细胞。细胞系可以用于药物筛查,进行药物毒理,药物有效性的检测。林老师以世界上第一个ASO药物开发为例,介绍了药物开发的流程。

林博士还分享了几个案例,包括KCNQ2癫痫性脑病、猫叫综合征、LMNA先天性肌营养不良疾病、雷特综合征 、TNPO2小头症等疾病iPSC分化神经元的药物研发。接下来他介绍了一些公司正在开发的个性化治疗项目,主要是老药新用加基因治疗的项目,表示愿意通过瑞鸥和蔻德跟海外的病人组织互相交流。

目前很多罕见病研究正在早期阶段,ASO和老药新用都是可能的研究方向,现有的研究很多时候都是多管线同时推动,林老师的研究团队主要帮助研究一些神经元的分化和iPSC,同时对接一些提供咨询的机构。虽然这项事业非常难,但是他认为病人的生命是最重要的。