在2025年第十四届中国罕见病高峰论坛的开幕式上,蔻德罕见病中心创始人&主任、瑞鸥公益基金会联合创始人&秘书长黄如方发表了题为《罕见病:健康是一种投资,不仅仅是疾病负担》的主题演讲,呼吁以健康投资视角看待罕见病。

以下是黄如方主任演讲的全文,由罕见病信息网进行编辑和整理:

在过去十多年里,中国罕见病领域一直在讨论如何为罕见病提供更多特殊支持、为罕见病药物争取更多医疗保障。这背后隐藏着一种固有认知,即我们把罕见疾病、罕见病患者及其治疗视为一种社会负担。相关的讨论与行动已持续良久。因此,我今天演讲的重点并非罕见病的诊治与医疗保障,而是希望与大家分享一个源自全球、并逐渐成为共识的全新理念:将罕见病视为一项“健康的投资”。

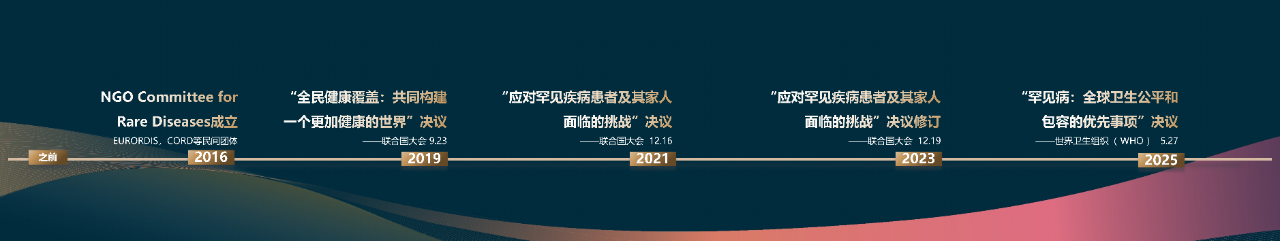

我的演讲屏幕上有一条时间线,起点是2016年。我想和大家分享那年我们做的一件大事。2016年11月11日,由欧洲罕见病组织EURORDIS与我们蔻德等全球多家民间组织共同发起,在联合国总部召开了一场关于罕见病的非正式会议。这就是我今天演讲的第一条线索:罕见病议题开始进入联合国的话语体系,从民间呼吁走向全球公共议程。2016年民间的非正式呼吁和行动仅仅是一个起点。我们可以看到,2019年联合国大会通过了一项至关重要的决议,题为“全民健康覆盖:共同构建一个更加健康的世界”。这意味着全球不同国家——无论发达国家、发展中国家还是贫困国家,无论身处何地——都应享有高质量、全面的健康服务和保障。

我为什么强调这项决议?因为罕见疾病在联合国层面的发声,正是紧扣“全民健康覆盖”这一核心展开的。

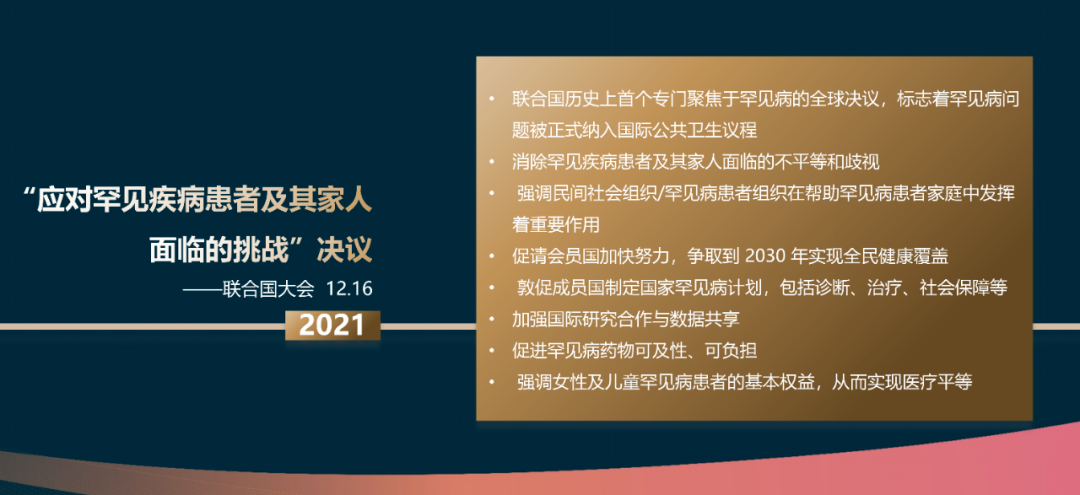

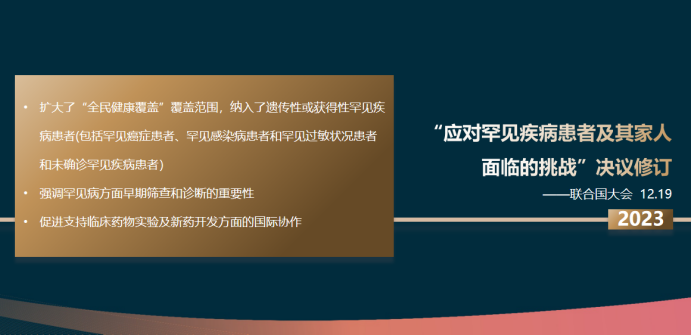

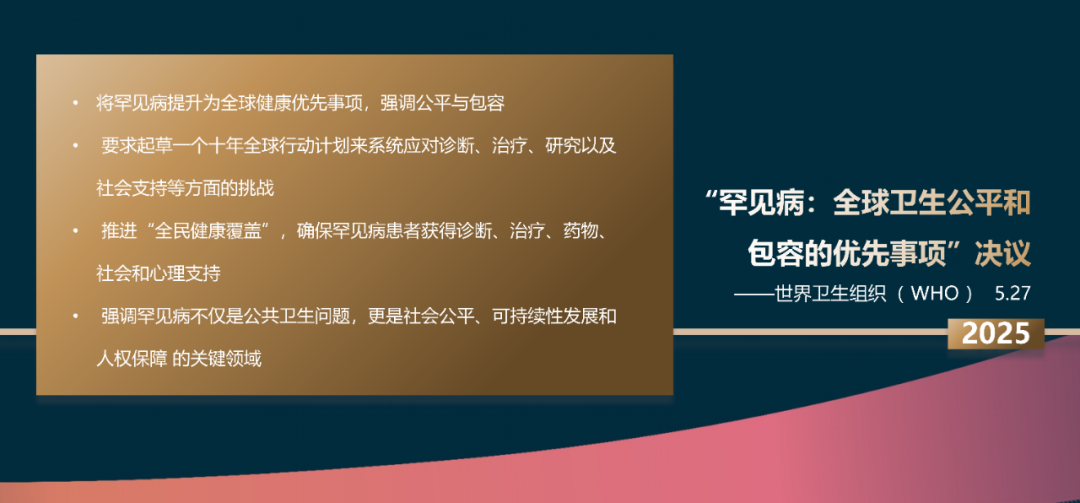

因此,在2019年全民健康覆盖决议的基础上,经过多个国家的共同努力,联合国于2021年通过了历史上首个专门针对罕见病的决议:“应对罕见疾病患者及家庭面临的挑战”。2023年,联合国更新和修订了这一决议。同时,在今年5月,世界卫生组织(WHO)在世界卫生大会上首次发起将罕见疾病作为全球公共卫生优先事项纳入所有成员国行动的战略。罕见病已从地区性关切,正式跃升为全球性的公共卫生优先事项。

自2016年起,一些像我们蔻德这样的患者组织,开始系统性地推动将罕见病议题纳入联合国体系,使其成为全球公共卫生的核心议题之一。这条脉络清晰可见。

在此期间,中国也涌现了大量行动:国家两批罕见病目录出台、亚太经济合作组织(APEC)发布罕见病行动计划、建立罕见病诊疗协作网与登记系统、发布临床急需药品目录等。这些都是在联合国“全民健康覆盖”框架下,各国各地区积极实践的缩影。

全民健康覆盖:不让任何人掉队

那么,2019年提出的“全民健康覆盖”究竟是什么?简而言之,它旨在确保全人类每一个个体都能获得全面、高质量的健康服务。这应是我们共同认同的价值观。

然而,现实是残酷的。我们深知,世界远未实现这一目标。这正是联合国决议与倡议的意义所在——督促每个国家和地区将公民健康纳入国家战略,并重点关注一个核心原则:“不让任何人掉队”。

那么,谁是最容易“掉队”的群体?答案无疑是罕见病群体。他们是最弱势、最脆弱的人群,是实现全民健康覆盖目标中最后的,也是最关键的环节。解决好罕见病群体的问题,就意味着我们真正实现了全民健康覆盖的宏伟目标。

或许有人会问:我们身在中国,为何要关注联合国层面的事务?因为罕见病从来不是单一国家的问题,而是全球性挑战。

2021年12月的决议,是联合国历史上首个专门聚焦罕见病社会议题的全球性决议,标志着罕见病正式被纳入国际公共卫生议程。它不再仅是少数国家患者面临的问题,因为罕见病是全人类共同面临的最大医学难题之一。

在过去三十年,哪些国家有能力解决罕见病问题?往往是美国、欧洲、日本等医疗、科研、经济水平顶尖的发达国家。全球60多亿人口中,仅有一小部分生活在这些地区,而绝大多数罕见病患者身处发展中国家与贫困国家。他们的医疗技术难题,必须回归联合国层面,通过全球协作方能解决。这正是我们将罕见病定义为全球公共健康问题的根本原因。

因此,在2023年,联合国修订了同名决议,再次强调应对罕见病患者及其家庭的共同挑战。此次修订的关键在于扩大了覆盖人群:不仅包括传统认知中的罕见遗传病患者及家人,更涵盖了罕见癌症、罕见感染、罕见过敏患者,以及所有未确诊但真实存在的罕见病患者群体。这意味着,所有因健康问题而处于极少数、极罕见境地的群体,都应被纳入全球公共事业的关怀与解决范畴。

过去十多年,我们参与并推动中国罕见病公益事业的历程,始终置于这一全球共同框架之下。我们必须认识到,WHO正在践行2021年与2023年的联大决议。今年5月,世卫大会通过的决议极为重要,它确立了罕见病作为全球公共卫生优先事项的地位。

其优先性包括两点:第一,罕见疾病是全球人类共同面临的最难的医学挑战;第二,受到罕见疾病影响的人群非常少,少到某些罕见疾病在全球可能只有数千或数万人。正因小众,他们更应该得到充分关注,并纳入优先解决的事项当中。

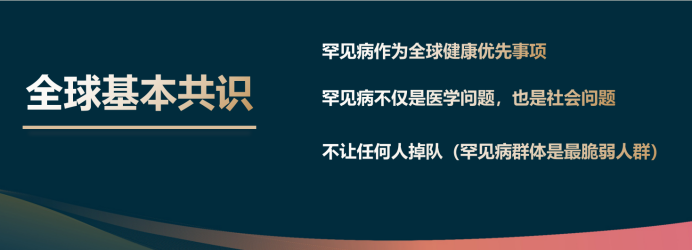

回顾联合国与全球视野下的罕见病议题,我们可以总结出三点基本共识:

一、罕见病应作为全球公共健康的优先事项予以解决

这一优先性需要明确传达给每一个国家的管理者、卫生领导者、医院管理者、医药研发企业的决策者。我们必须将罕见病纳入其卫生与公共卫生事业的优先议程。恳请在座各位,在自身职权与单位范围内,积极推动将罕见病列为优先事项。

罕见病不仅仅是医学问题,也是社会问题

它远超出医学范畴,是一个深刻的社会问题,涉及社会、经济、人权等“普世价值”与公共卫生的多个维度。

三、落实“不让任何人掉队”的全民健康覆盖目标

当提出“不让任何人掉队”时,罕见病群体作为最脆弱者,最易“掉队”。因此,解决罕见病问题,就是将其视为优先事项,承认它不仅是医学难题,更是重大的社会与人权议题。唯此,我们才能真正践行“不让任何人掉队”的承诺。

以上便是我基于这条时间线,与大家分享的全球基本共识。

罕见病是健康投资

今天演讲的核心观点是:在中国,我们不应再将罕见病仅仅视为疾病负担或待攻克的医学难题。它不仅仅是一种负担,更应被理解为一项“健康的投资”。

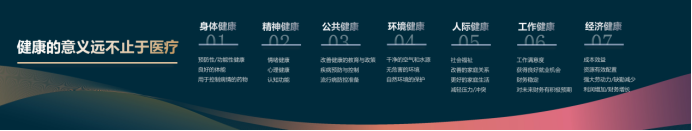

“健康”的定义在当今社会已极大扩展,它远不止于医疗,还包括身体健康、精神健康、环境健康、公共健康、人际关系健康及工作环境健康等。我们身处一个高度发展又充满不确定性的世界,对健康的追求涵盖生活的方方面面。

因此,我们所谈的“健康投资”也超越了单纯的医疗范畴。回顾历史数百年,人类已成功消灭天花,对HIV有了有效的治疗与预防手段,对糖尿病、白血病等慢性病也有了特效药甚至临床治愈方案。在罕见病领域,例如血友病——这个两百多年前被发现的血液罕见病,经过数十年努力,如今我们也自豪地宣布,其治疗已迎来“治愈的时代”。

今日的健康成果,并非命运的恩赐,而是过去一百多年持续进行“健康投资”的结果,我们才得以逐个战胜这些疾病。然而,挑战从未停止,尤其是传染病,未来必然会出现新的未知疾病。人类是否做好了足够的“健康投资”准备,以应对这些未知的新发疾病?因此,作为全人类最棘手的医学问题,我们更应将罕见病视为一项必须进行的“健康投资”。我们需要投入所有必要资源,攻克每一个罕见病,将其作为公共健康领域的优先事项。只有这样,我们才能迎来像战胜天花、管控慢性病、攻克血友病那样的新的治疗时代。

时不我待,中国罕见病亟须推动立法

那么,我们该怎么办?聚焦于中国罕见病事业,我们能做什么?

中国罕见病事业已历经近二十年高速发展。站在今天的时间节点,我的答案是:时不我待,中国罕见病领域亟须通过立法来推动其进入全新阶段,以应对全球公共健康危机与挑战,并为全球罕见病优先事项决议贡献中国力量。这就是我的解决方案——中国亟须推动罕见病立法。

以下是我对罕见病立法的一些思路:

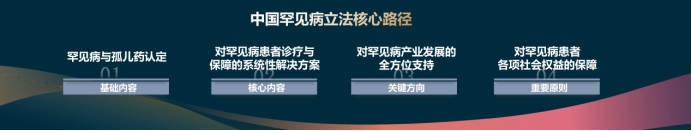

中国必须通过立法与政策推动,系统性解决罕见病问题。一是要清晰界定罕见病与孤儿药的定义;二是建立从国家层面到医院层级的、系统性的诊疗与保障解决方案;三是制定全方位、系统性、战略性的国家策略以发展罕见病产业;四是确保罕见病患者的各项权益,将联合国倡议落到实处,让每一个患者家庭获得实实在在的、细微而真切的权益改善。政策不应是空洞、宏大、悬置的框架,而必须转化为患者家庭真实的获得感与幸福感。

中国的罕见病立法路径应如此搭建。今天我重点分享罕见病定义及其作为健康投资、产业发展的重要性。

罕见病定义是立法基础

过去十多年,国内行业对罕见病定义进行了大量讨论。大家熟知,中国目前采用“目录制”,2018年至2023年发布了两批罕见病目录,共收录207种疾病。

然而,全球已知罕见病约七千到一万种。中国的第一批罕见病目录,在2018年曾是里程碑式的进步,极大地推动了医生参与、产业投入、药品研发与医保覆盖。但它本质上是一个临时性、阶段性的解决方案,存在局限性。

我们必须意识到,目录难以通过持续分批发布(每次几十或上百种)来解决七千到一万种疾病的问题。这引发了关于公平性与科学性的深刻争论:为何第207种疾病入选,而第208种则无缘目录?

全球范围内的罕见病是客观存在的科学事实,不应因中国目录收录了207种,就认定其余七千多种不属于罕见病。目录制具有严重的滞后性,无法跟上中国罕见病行业高速发展的需求,也无法从根本上解决公平与科学的问题。

因此,中国必须确立自己的罕见病定义。

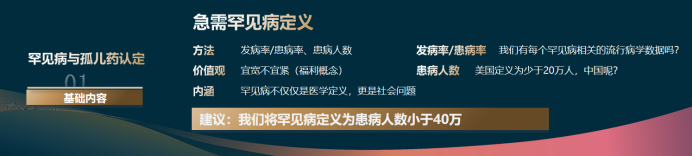

目前全球主要存在三种定义方式:目录制、发病率/患病率定义,以及患病人数定义。各国各地区根据实际情况选择适用方式,其背后的核心原则是“宜宽不宜紧”——应尽可能扩大政策覆盖范围,将更多疾病纳入罕见病范畴。这不仅是一个医学议题,更是一个社会议题,罕见病政策本质上属于福利政策,定义时应以惠及更多患者为出发点。

定义过程不应仅由临床医生主导,而应视作一项社会性定义。中国长期以来缺乏完整的罕见病流行病学数据,这也是过去十几年定义讨论难以形成共识的重要原因之一。

以美国为例,其采用患病人数定义,将患者数低于20万的疾病视为罕见病。我曾询问FDA官员该数字的来源,对方坦言这并非基于精确科学计算,而是结合美国人口规模(约3亿-4亿)设定的激励性门槛。这说明,患病人数也并非纯粹科学的衡量指标。

在去年发布的《时不我待:中国罕见病立法研究报告》中,我们建议将中国罕见病的定义标准设为患病人数不超过40万。这一数字并非美国人口比例(20万的4倍)计算,而是综合考虑了我国经济发展水平、科技与医疗能力以及患者支付能力等多方面因素。

健康投资的关键:罕见病产业发展

最后,我想强调全面发展罕见病产业的重要性——这正是“健康投资”理念的具体体现。

过去十几年间,大量跨国公司的罕见病药物进入中国市场,但许多创新疗法和高值药品仍未纳入医保,导致国内患者难以获得。与此同时,中国药企的研发能力与先进治疗技术异军突起,融入了全球生物医药发展浪潮。越来越多本土企业投身罕见病药物研发,基因治疗、细胞治疗等创新疗法也已在华获批。

这些都应当成为国家“健康投资”战略的重要组成部分。然而,罕见病领域的产业发展长期未受到足够重视。事实上,对产业进行系统投入与建设,正是推动该领域进步至关重要的一环。

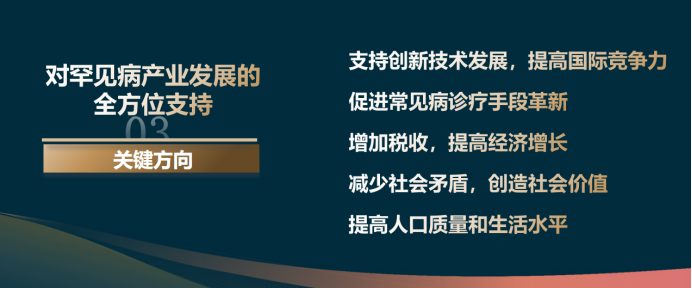

综上所述,罕见病的重要性不言而喻。如果把罕见病的产业发展起来,让药品都能有足够多的研发并被患者使用,会有什么样的好处?系统发展罕见病产业将带来哪些具体益处?

1.支持创新技术发展,提高国际竞争力:罕见病医疗技术代表医学最高水平,解决罕见病技术难题必将提升整体医疗技术天花板,增强中国产业的全球竞争力。

2.促进常见病诊疗手段革新:约80%的罕见病属于遗传性疾病,其机制大多未明。攻克罕见病的研究,将为更多常见病、慢性病的最终治疗带来全新的疾病机制见解与解决方案。

3.增加税收,提高经济增长:美国孤儿药产业的发展已证明,该领域能为国家医疗经济做出重要贡献。FDA每年获批新药中,约一半是罕见病药物或孤儿药。全球罕见病治疗市场蕴藏着巨大的经济价值,它不仅是负担,更能创造税收、驱动增长。

4.减少社会矛盾,创造社会价值:罕见病患者是最脆弱群体。解决他们的问题,保障其权益,是衡量社会健康度、化解社会矛盾的关键。罕见病群体的权益保障,是国家与地区全球竞争力与社会文明程度的重要标志。

5.提高人口质量和生活水平:在当前生育率下降的背景下,照顾好每一个新生儿,包括可能患有罕见病的孩子,是提高人口质量、增强年轻父母生育意愿的重要一环。罕见病产业的发展将助力人口高质量发展,保障社会经济所需的人力资源。

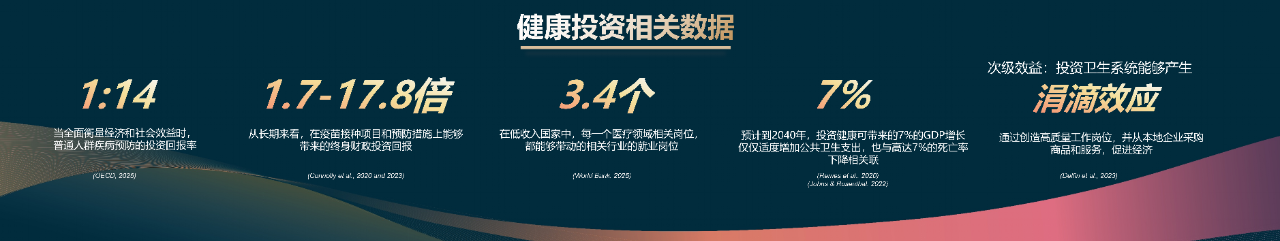

最后一张幻灯片展示了健康投资的经济数据:

健康投入的总体社会经济效益投资回报率约为1:14,即预防领域投入1元,可获14元经济回报。

长期来看,对疫苗、预防等卫生投入,可带来1.7至17.8倍的经济增长。

在低收入国家中,每一个医疗领域相关岗位,都能够带动相关行业的3.4个就业岗位。

预计到2040年,投资健康可带来7%的GDP增长。

仅仅适度增加公共卫生支出,也可降低高达7%的疾病死亡率。

这些并非来自中国研究或我个人数据,而是全球已发表的论文与研究报告。

最后是“涓滴效应”的经济学原理:在卫生领域创造高质量工作岗位,对高科技健康领域的投入,最终会惠及底层脆弱人群,带动低端就业岗位的经济增长。

罕见病作为最脆弱群体,同样适用于健康投资的理念。我们不应再因其“人群少”而选择忽视或拖延。这种观点已然落后。罕见病必须作为全球公共健康优先事项,立即行动,而非“再等等、再看看”。

这就是我今天希望分享的最终观点,也是我演讲的题目。请允许我再次强调,也希望大家能记住这句话:“罕见病:健康是一种投资,不仅仅是疾病负担”。