导语

2023年起,蔻德罕见病中心联合赛诺菲共同发起一项跨国协作研究,以科学的“患者旅程”(Patient Journey)方法系统描绘中国罕见病患者的真实处境,挖掘未被看见的需求,为医疗、科研、政策及社会支持体系提供关键洞察,完善"以患者为中心"的全程管理生态,更好地提高血友病患者的生存质量。

患者旅程研究首先瞄准血友病群体。这是一种典型的罕见病,患者从确诊到终身管理面临重重挑战。在全球治疗经验不断积累的同时,如何让国际先进实践与中国本土现实深度对接,成为亟需破解的难题。

此次研究采用“案头研究 + 定量调查 + 定性访谈”相结合的方法,兼顾全局视角与个体故事,构建多维度的患者旅程图谱。

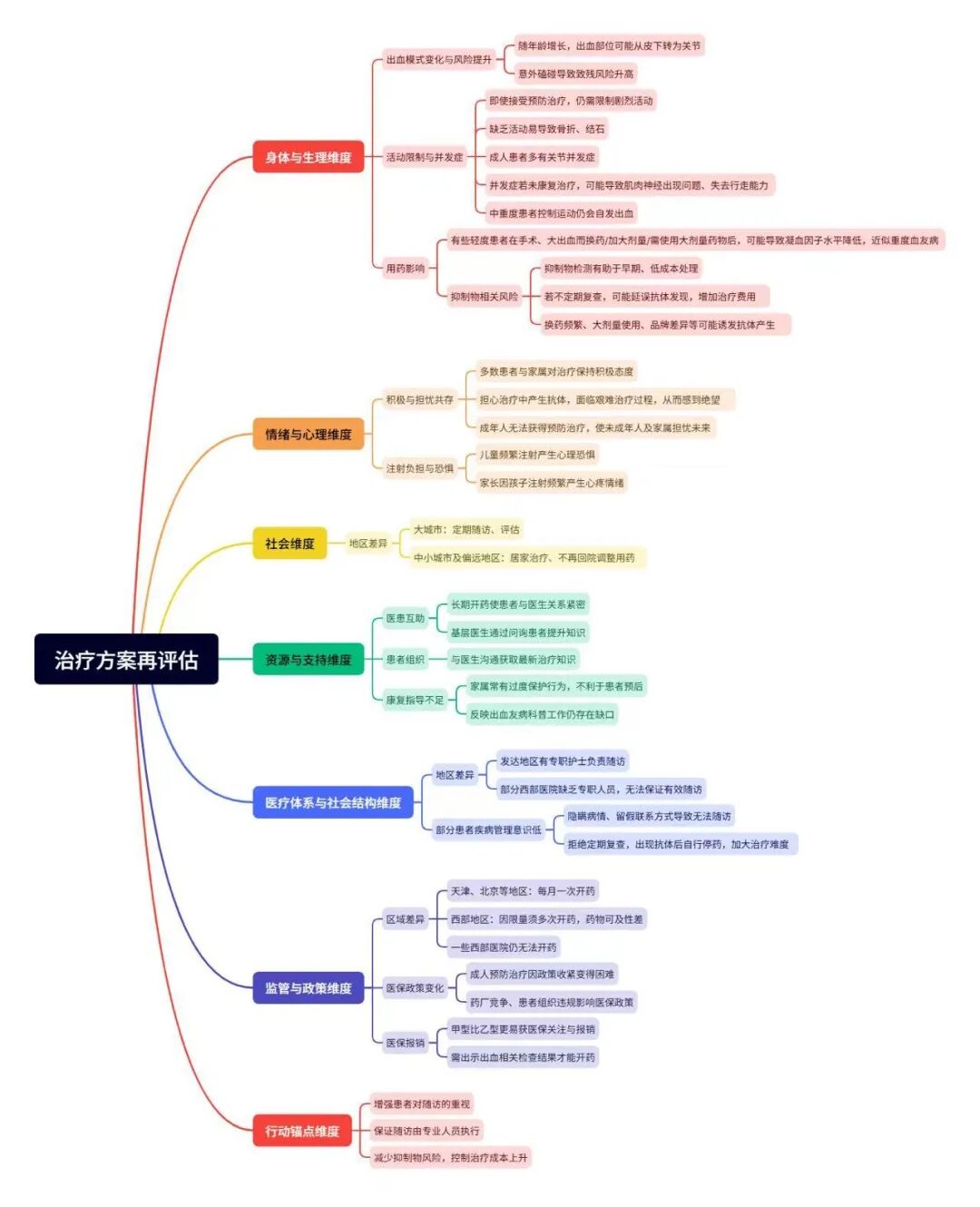

阶段七:治疗方案再评估阶段(Treatment Plan Review)——对治疗方法进行持续评估与调整的过程

在身体与生理层面,该阶段的核心任务是动态评估治疗效果并据此进行调整。长期治疗过程中,部分患者可能会遇到药效降低、副作用明显、身体耐受性变差,或者出现新的健康问题,比如出血位置改变、长期限制活动导致的易骨折、结石等情况,此时需要重新评估当前方案是否仍符合患者的身体状况和治疗目标。值得注意的是,部分轻型患者因经历大出血、手术等需要换药或加大剂量用药的情况后,凝血因子水平会进一步下降至重型血友病范围。目前除了常规的检查指标外,现在越来越重视患者日常生活中的实际感受,比如活动能力、疲劳状况、注意力集中程度等这些看似"不明显"但实实在在影响生活质量的因素。

在情绪与精神层面,这一阶段的心理体验呈现显著的双向性。一方面,稳定治疗带来的症状缓解和功能恢复可增强患者的自我效能感,提升其未来生活的掌控与信心;另一方面,并发症、后遗症的不确定性和长期管理的持续性仍构成心理压力。若治疗效果出现波动或副作用上升,患者可能陷入情绪波动、焦虑,甚至对医疗系统失望等消极情绪中,这种情况在使用新疗法但效果不如预期时更为常见。

在社会层面,虽然症状的表面改善可能带来一定程度的“社会回归”,患者逐渐恢复工作、学习与社交,但“看不见的困扰”也日益显现。比如慢性疲劳、依从性压力、内在的不安全感等,这些常被他人忽视的困难,易让患者感到不被理解。同时,由于区域医疗水平和患者意识的不同,只有少部分医院会对患者定期随访,动态评估疾病状态和用药情况,绝大部分患者只能保持持续居家自我治疗。此外,患者社群仍然是关键支持力量,他们不仅能给予情感安慰,还能分享实用的治疗经验和心理调适方法。

在资源与支持层面,医患互动与家庭支持构成两大核心支柱。在长期治疗过程中,患者与医生之间形成了深度的双向学习关系,基层医生通过问询患者来积累诊疗经验,患者组织也通过与专业人员的紧密沟通以追踪前沿信息。然而,家庭康复指导的普遍缺失成为关键制约因素,导致照护者因知识不足而产生过度保护行为,这种误区不仅限制了患者的身心发展,反而对其长期预后构成负面影响,反映出科学知识在向家庭场景落地转化中存在显著壁垒。

在医疗体系与社会结构层面,多学科协作和个体化服务的整合度仍不足。患者往往需要的不仅是药物治疗方案的更新,更需与营养、运动、心理支持、康复管理等协同体系的联动调整。然而当前制度下,这些非药物干预手段较难获得稳定、连贯的支持,特别是在医疗资源不足的地区或普通门诊中更为明显。此外,由于门诊时间有限,医生和患者很难充分交流治疗效果,影响了治疗方案的精准调整和共同决策。部分患者因缺少定期复查,患者出现抗体而不自知。抑制物检查是规范治疗中的核心步骤,患者如频繁换药、自行更改药量、自行停药等造成的抗体过多,为后续的治疗带来极大的困扰。

在监管与政策层面,地域失衡与制度限制构成主要挑战。在京津等医疗资源集中地区,患者仅需每月入院一次即可满足用药需求;然而在西部省份,严格的单次开药限量却使患者不得不每月频繁往返医院多达3至5次,甚至8次以上,显著增加了治疗时间与经济负担。与此同时,医保政策的整体收紧使得成人预防治疗这一关键环节难以落实,而部分药厂竞争与患者组织的过往操作,又进一步促使医保通过严控购药量来规避风险,最终加剧了部分西部部分医院的药品短缺困境。此外,疾病内部也存在不均衡:血友病不同分型之间在医疗关注度与医保报销水平上存在显著差异,这一方面受制于报销额度与政策倾斜度,另一方面也与部分医生认为甲型血友病较乙型更为严重的认知偏差有关。值得注意的是,当前的“先检查、后开药”制度——即要求患者必须通过检查证明正处于出血状态才能获取药物——虽旨在规范用药,客观上却为需要预防治疗的患者设置了额外障碍。

行动锚点

在患者教育层面,增强患者对随访重要性的认知。通过健康教育、个案管理与数字工具提醒,鼓励患者主动参与定期评估,及时发现问题、调整治疗,提升长期管理效果。

在专业执行层面,确保随访由具备血友病管理经验的专业人员执行。重点推进标准化的定期随访制度建设,同时整合多学科诊疗资源,确保随访过程的专业规范与持续连贯,全面提升临床评估的精准程度。

在风险管理层面,加强抑制物监测与预防机制建设。建立早期筛查机制与周期性检测规范,有效降低抑制物产生风险;同时,控制治疗成本上升,推动更合理的药物使用策略与医保机制,减轻患者长期负担。